|

|

研究の概要 | スタッフ

本グループについて 本グループについて

環境変動解析学グループは、大学院地球環境科学研究院・環境変動解析学分野に所属する4名(山本・山下・入野・岩崎)の教員からなり、

の教育を担当しております。

おしらせ

- 2025.4.2

新しく, 新入生(学部4年生: 4名, 修士課程1年生: 2名, 博士課程1年生:2名)を迎えました. これから新たな気持ちで研究活動, 頑張りましょう!

- 2025.3.25

学位授与が行われました. 無事に修了・卒業した学生さん, お疲れさまでした. 今後も新天地で頑張って下さい!

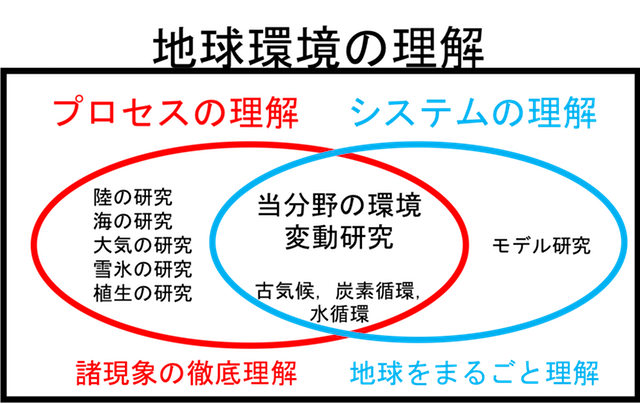

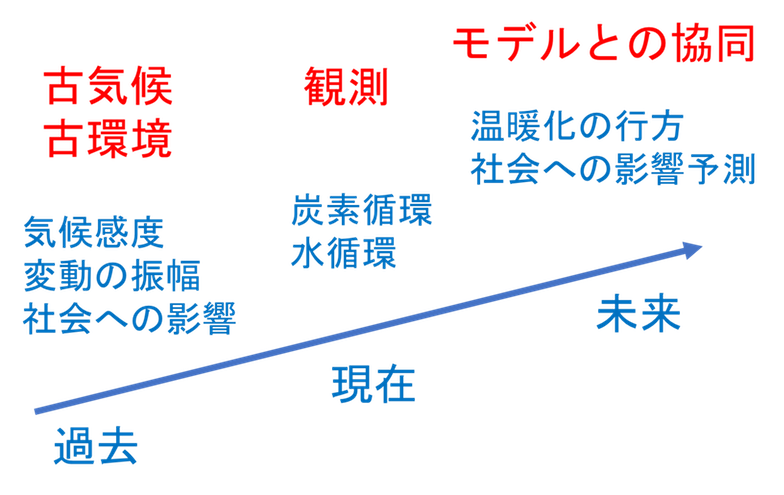

大目標

1万年前の農業革命,200年前の産業革命以降,我々を取り巻く地球環境は大きく変化してきました.本分野では,人と環境の相互作用に着目しながら地球環境の変遷を描き出し,環境変動の原因を明らかにすることを目指します.そのために、古気候学,地球化学などの手法を駆使し,現在の環境を形成するにいたった過去の環境変動,現在の地球環境における炭素循環および水循環を陸と海で調べることにより,地球環境の将来予測に役立つ地球システムにおける法則を見いだします.こうして,過去と現在の時間的な環境変化を連続的にとらえるユニークな視点に立脚し,研究を進めているところです.これまでの研究の蓄積にもとづく知恵を活かしながら,新規の手法を応用し,研究の新境地を切り拓いてゆくことにより,環境科学に重要な貢献をしたいと考えています.

当グループの研究アプローチ

当グループの目指すところ

研究トピック

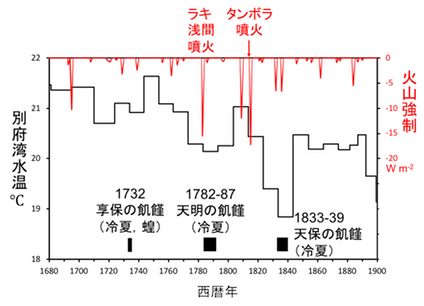

気候と歴史

過去の気候変化が人間社会に与えた影響を評価することは,現在進行している環境変化が社会に与える影響を予測し,対策を考えるうえで重要です.我々は別府湾から採取した柱状堆積物の分析から,8年程度の時間解像度で水温を復元しています.下図に江戸時代3大飢饉と別府湾水温の関係を示しますが,飢饉がいずれも低水温期に起きたことが見て取れます.同様な関係は,鎌倉時代に起きた寛喜の飢饉,室町時代に起きた長禄・寛政の飢饉のときにもみられます.

別府湾水温と江戸時代3大飢饉の関係.

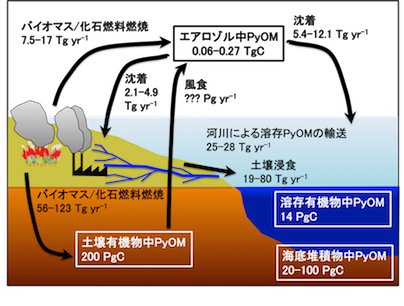

燃焼起源有機物と炭素循環

燃焼起源有機物とは, 化石燃料や植生の燃焼の際に生じる炭や煤などの不完全燃焼産物であり, 地球表層に普遍的に存在します (下図). 燃焼起源有機物の多くは, 生物分解に対して耐性を示すと考えられており, 炭素循環における炭素プールを構成する重要な成分である事と考えられています. 我々のグループは, 世界的にも研究例の少ない環境水中の燃焼起源有機物に着目し研究を進めています. 最近の成果としては, 海洋溶存有機物中の燃焼起源有機物の起源として, 沿岸では河川からの流入が, 外海では大気からの沈着が重要である事を突き止めました.

地球表層における燃焼起源有機物 (PyOM) の循環.

見たことのない過去を思い出すための層序学

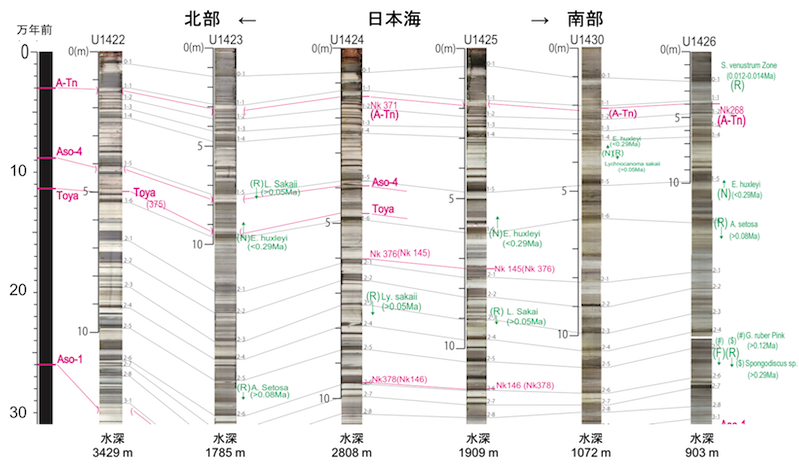

現在の日本海では海底面の泥(堆積物)はこげ茶色をしています.これは,日本海の深層の海水が極めて酸素に富んでいて酸化的なため,さび色の酸化鉄が沈殿しているからだと考えられています.日本海の海底には,大昔から延々と泥が堆積し続けているため,海底を掘り進んで深いところの泥を見れば,過去に堆積した泥を見ることが出来ます.下図では,海底にパイプを突き刺して掘り出した日本海海底泥の断面を示していますが,日本海の北から南まで様々な水深の場所において,似たような見かけの変化が繰り返されたことが分かります.特に黒い層の部分は,深層海水に含まれる酸素が少なくて還元的だったため,有機物に富む泥が堆積したのだと考えられます.こうして我々は,堆積物の中に過去から順々に残された記録(層序)を丹念に読み出して,過去の環境変動の記憶をたどって行きます.

日本海の様々な場所における海底堆積物の断面.

微化石から読み解く海洋炭素循環

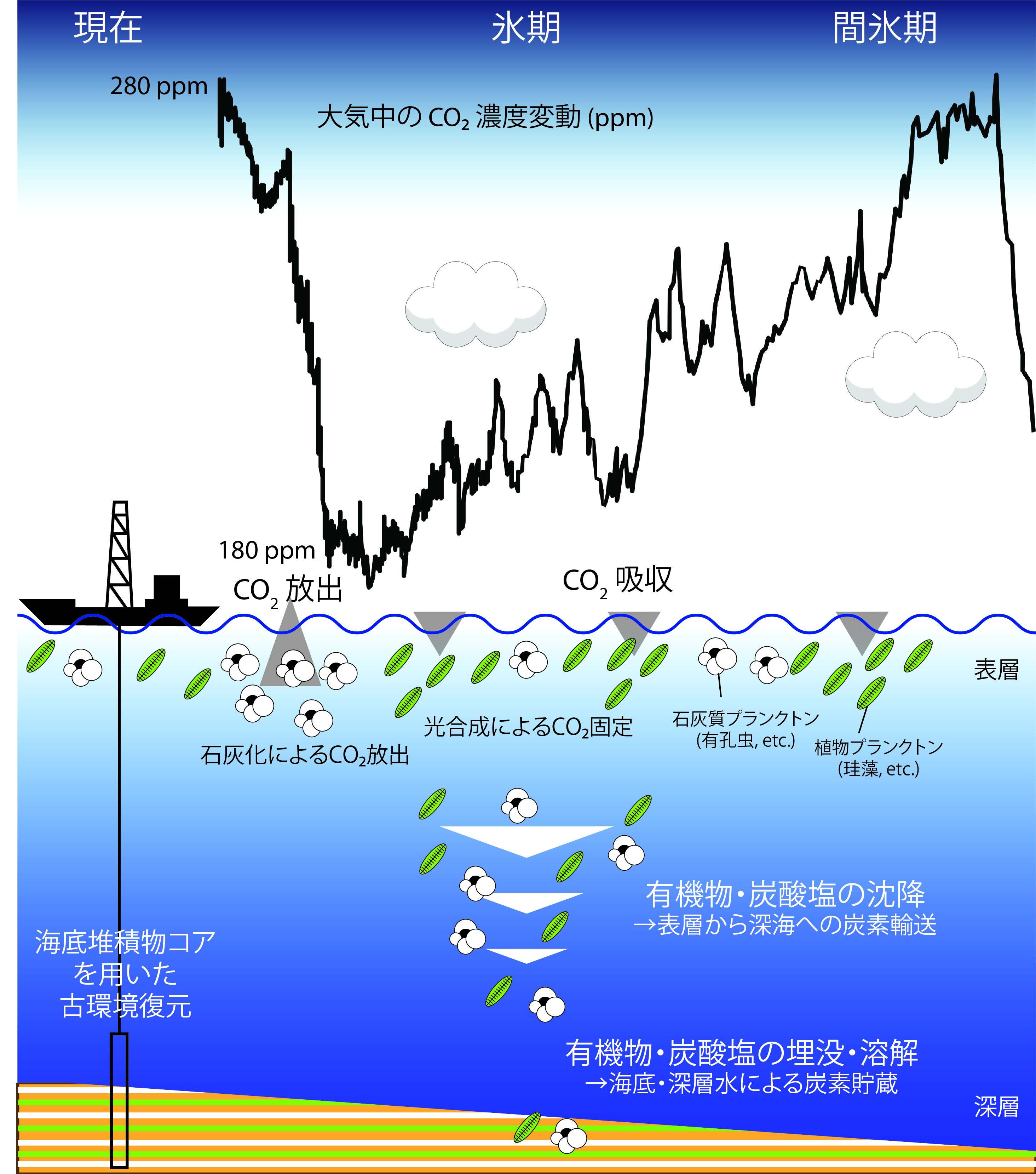

大気中のCO2濃度は約10万年周期で大きく変動していますが, この変動メカニズムの理解は重要な課題の一つです. 海洋はその巨大な炭素貯蔵容量を背景として, 大量の炭素を吸収・放出することで大気中のCO2濃度をコントロールしていると考えられています. 特に海洋プランクトンによって海洋表層で生産される有機物や炭酸塩の沈降・溶解, そして深海底への埋没は, 海洋による炭素の吸収・輸送・貯蔵を司る重要なプロセスです(下図). 我々のクループでは海底堆積物コア試料中のプランクトン化石(微化石)の分析を通して、過去の海洋における有機物や炭酸塩の生産・溶解量を見積もることで, 大気中のCO2濃度変動をもたらす海洋炭素循環の実像を明らかにすることを目指しています.

海洋生物生産による炭素の吸収・輸送・貯蔵プロセス.

-

YAMAMOTO Masanobu (Paleoceanography, Organic Geochemistry)

>E-mail: myama at ees.hokudai.ac.jp

海洋および陸上の柱状堆積物に含まれる有機分子(バイオマーカー)を用いて過去の気候変動の復元を行っています.大気中二酸化炭素と熱帯海洋水温の精密復元にもとづく地球史における気候感度の変化の解明,過去1万年間の温度・降水量の高時間解像度復元にもとづく気候と歴史の関係の解明,DNAを用いた古環境推定法の確立に取り組んでいます.

-

YAMASHITA Youhei (Biogeochemistry)

>E-mail: yamashiy at ees.hokudai.ac.jp

炭素循環において重要な役割を有する非生物体有機物の動態解明を目的に研究を行っている。特に水圏における溶存有機物に着目し、土壌から渓流への移行過程、陸域水圏(河川・湖沼・湿地)における生成・分解過程、沿岸域における陸起源成分の除去過程、海洋における難分解性成分の生成過程に関して、定量および定性的手法を用いて研究を行っている。

-

IRINO Tomohisa (Paleoceanography, Sedimentology, Inorganic Geochemistry)

>E-mail: irino at ees.hokudai.ac.jp

東アジアモンスーン域〜西部北太平洋域で得られた陸上・湖底・海底堆積物コアを用いて、過去数百万年間の陸上気候・海洋環境変動の連続記録を復元しています。また人間活動が堆積物に残す痕跡を探すことにも挑戦しています。陸上気候変動の復元には陸源砕屑物(風成塵・河川流出)の粒度・鉱物・化学組成を、海洋環境変動の復元には生物源シリカ殻、炭酸塩殻の量や安定酸素・炭素同位体比を用いています。得られた知見から長期的な気候変動メカニズムを理解し、未来1万年間ほどの気候変動の行方を見通す役に立てることを望んでいます。

-

IWASAKI Shinya (Paleoceanography, Micropaleontology)

>E-mail: siwasaki at ees.hokudai.ac.jp

現在よりも大気中の二酸化炭素濃度が低く、寒冷であった氷期において、二酸化炭素濃度が低下した分の炭素がどこから海洋に吸収され、どこに貯蔵されていたのか?をテーマに海洋炭素循環の復元に取り組んでいます。そのために海底堆積物コア試料を利用した海洋プランクトン化石の群集・形態・化学分析を通して古環境復元を行っています。また現生(生きている)プランクトンを採集・分析し、現在の海洋環境と対比することで新しい環境指標の開発も行っています。

研究員

研究支援スタッフ

坂井 文 fsakai at ees.hokudai.ac.jp

山下研究室補助

武藤 亜紀子 muto at geos.ees.hokudai.ac.jp

山本研究室補助

SZAREK RENATA TERESA

山本研究室補助

|